Der Europäische Gesetzgeber arbeitet fleißig an der Neugestaltung des europäischen Zahlungsdiensterechts. Es wird erwartet, dass die finalen Fassungen der neuen Zahlungsdiensteverordnung (PSR) sowie der dritten Zahlungsdiensterichtlinie (PSD3) Ende 2025 oder Anfang 2026 verabschiedet werden können. Eines der wesentlichen Anliegen der vorgeschlagenen Neufassungen ist die Abschaffung der zweiten E-Geld-Richtlinie (EMD2) bei gleichzeitiger Einbeziehung der Vorschriften zum E-Geld in die neue PSD3 und die PSR. Die EU-Kommission hatte im Regime der aktuellen PSD2 und EMD2 festgestellt, dass es in der praktischen Auslegung der Richtlinien durch die Aufsichtsbehörden der Mitgliedsaaten insbesondere bei der Abgrenzung von Zahlungs- und E-Geld-Produkten Unterschiede gab, die von antragstellenden Unternehmen ausgenutzt wurden. Zukünftig sollen deshalb alle aufsichtsrechtlichen und zivilrechtlichen Vorschriften in Bezug auf Zahlungsdienste und E-Geld-Dienste einheitlich durch die PSD3 und die PSR geregelt sein. Den Begriff des E-Geld-Instituts wird es dann nicht mehr geben. Vielmehr sollen Zahlungsinstitute neben der Beantragung einer Zulassung für Zahlungsdienste zusätzlich oder auch ausschließlich eine Zulassung für die Erbringung von E-Geld-Diensten bei der BaFin bzw. der im Einzelfall zuständigen Behörde beantragen können. Doch was genau werden E-Geld-Dienste in diesem Zusammenhang sein?

E-Geld-Dienste als neue regulierte Tätigkeit im Zahlungsdiensterecht

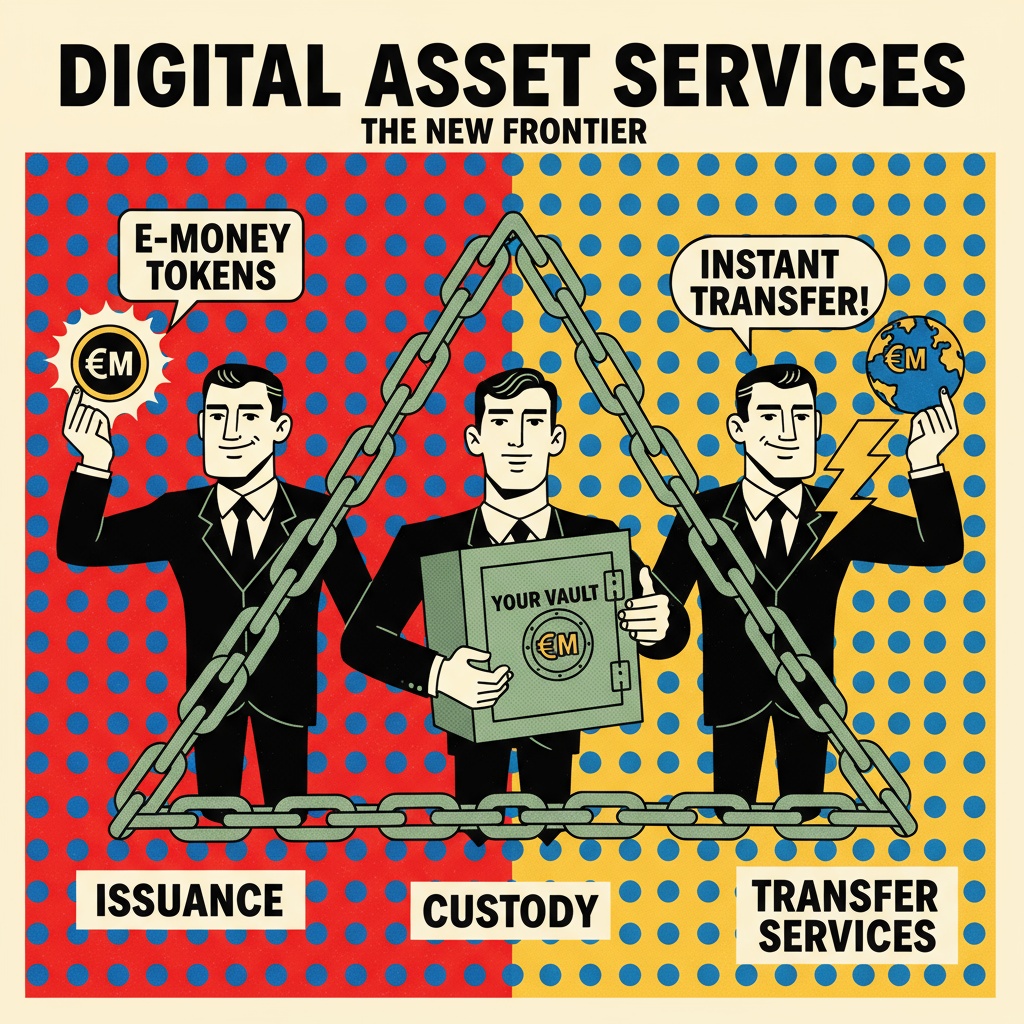

Integriert werden soll die aufsichtsrechtliche Behandlung des E-Geld-Geschäfts nach dem aktuellen Entwurf zu PSD3 durch die Einführung des neuen Begriffs der E-Geld-Dienste. Danach sollen E-Geld-Dienste die Ausgabe von E-Geld, die Führung von Zahlungskonten zur Speicherung von E-Geld-Einheiten und den Transfer von E-Geld-Einheiten umfassen. E-Geld-Dienste wären damit nicht nur die originäre Ausgabe von E-Geld, sondern auch nachgelagerte Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Speicherung von E-Geld und dem Transfer der E-Geld-Einheiten. Auffällig ist, dass die Definition des aktuellen PSD3-Entwurfs die drei unterschiedlichen Tätigkeiten von E-Geld-Diensten nicht mit einem „oder“ trennt. Auch die Vorschriften des Entwurfs beispielsweise für das erforderliche Anfangskapital, das E-Geld-Dienste erbringende Zahlungsinstitute benötigen sollen, beträgt einheitlich 400.000 Euro ohne Rücksicht darauf, ob E-Geld ausgegeben wird oder lediglich Transferdienstleistungen in Bezug auf – ggfs. nicht selbst ausgegebenes E-Geld – erbracht werden sollen. Weiter wird im Entwurf zur PSD3 für die Berechnung der erforderlichen Eigenmittel unterschieden, ob ein Zahlungsinstitut E-Geld-Dienste anbietet oder nicht. Diejenigen Institute, die ausschließlich E-Geld-Dienste anbieten, sollen stets Methode D anwenden müssen, nach der sich die Eigenmittel des Instituts stets auf mindestens 2% des durchschnittlichen E-Geld-Umlaufs zu belaufen haben. Diese Vorschriften lassen nur den Schluss zu, dass die Erbringung von E-Geld-Diensten nur einheitlich vorliegen kann, mithin beispielsweise das schlichte Angebot einer Speichermöglichkeit für fremdausgegebene E-Geld-Einheiten auf einem Zahlungskonto nicht als E-Geld-Dienst einzuordnen wäre.

Dienstleistungen in Bezug auf E-Geld-Einheiten ohne Emittenteneigenschaft dennoch nicht unreguliert

Dienstleistungen von Zahlungsinstituten, die selbst nicht als E-Geld-Emittent agieren, würden dennoch als regulierte Tätigkeit von den neuen Vorschriften nach PSD3 und PSR erfasst. Denn E-Geld-Einheiten sollen nach den neuen Begriffsbestimmungen der PSD3 stets auch als Geld qualifizieren. Damit sind E-Geld-Einheiten ganz generell auch potenzieller Gegenstand von klassischen Zahlungsdiensten. Sofern daher beispielsweise ein Dienstleister anbieten möchte, von einem Dritten ausgegebene E-Geld-Einheiten auf einem Zahlungskonto zu speichern und Transfers dieser Einheiten von und an das Zahlungskonto zu ermöglichen, könnte diese Tätigkeit schlicht das Ein- und Auszahlungsgeschäft im Sinne der Nr. 1 und bzw. oder 2 des Anhangs I zur PSD3 darstellen. Der Anbieter müsste dann für diese Tätigkeit eine Zulassung als Zahlungsinstitut einholen. Eine Zulassung für die Erbringung von E-Geld-Diensten wäre nicht erforderlich. Besonders häufig könnten entsprechende Abgrenzungsfragen zukünftig im Bereich von E-Geld-Token auftreten, die nach Art. 48 Abs. 2 MiCAR auch als E-Geld gelten. Es liegt in der Natur von Token, dass sie nicht ausschließlich vom Emittenten gehalten oder transferiert werden können. Demzufolge liegt es auch sehr nahe, dass Unternehmen beispielsweise Finanztransfergeschäfte oder andere Zahlungsdienste mit ihnen erbringen. In solchen Fällen stellt sich die zusätzlich Frage, ob neben einer BaFin Erlaubnis für Zahlungsdienste auch eine Zulassung als Anbieter von Kryptowerte-Dienstleistungen erforderlich ist.

Rechtsanwalt Dr. Lutz Auffenberg, LL.M. (London)

Newsletter abonnieren